業務内容

銀座で相続に関するご相談をお考えの方へ

こちらでは、相続をトータルサポートできる体制を整えているといった私たちの強み・特徴をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。

相続における注意点

相続で注意していただきたい事例をまとめています。アドバイスも掲載しておりますので、銀座で相続をお考えの方はご参考までにご一読いただければと思います。

サイト内更新情報(Pick up)

2025年12月5日

専門家等

相続に詳しい専門家に依頼するメリット

相続に詳しい専門家に依頼するメリットは、相続人の方がご自身で相続手続き等をされるのに比べて、利益をより大きくできる可能性があることです。具体的には、相続に関する書面・・・

続きはこちら

2025年11月5日

遺言

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、基本的には公証役場という場所において、公証人を通じて作成する遺言です(身体的なご事情等により外出が困難である場合には、公証人がご自宅や病院等に出張して・・・

続きはこちら

2025年10月10日

遺産分割

遺産分割の方法とそれぞれの特長

結論から申し上げますと、遺産分割の方法には、代償分割、換価分割、現物分割、共有分割の4種類があります。これらの方法にはそれぞれ特徴がありますので、実務においては、・・・

続きはこちら

2025年9月4日

手続き

相続した株式の名義変更と必要な書類

お亡くなりになられた方が株式を保有しており、相続によってその株式を引き継いだ場合は、亡くなった方の名義から自分の名義へ株式の名義を変更をする必要があります。名義変更を・・・

続きはこちら

2025年6月4日

遺留分

遺留分を請求する際の流れ

遺言によって特定の人物が遺産の大部分を取得する場合などには、遺留分が侵害されている可能性があります。このような場合、遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対して、・・・

続きはこちら

2025年4月7日

相続放棄

相続放棄ができる期間

相続放棄は、相続の開始、すなわち被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を、相続放棄をするか否かを検討する期間という意味で、・・・

続きはこちら

相続の情報を掲載

随時、情報を更新しております。ご参照ください。

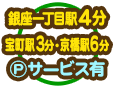

所在地の詳細について

銀座一丁目駅から徒歩4分、周辺の駅からも歩いてお越しいただける場所に事務所があります。詳しい所在地の情報はこちらをご覧ください。

銀座の事務所について

1 相続に注力しています

所長を務める岩崎は、相続を集中的に取り扱っており、相続について豊富な経験を積んでおります。

お客様がどのようなお悩みを抱えており、どのような解決を望んでいるかを丁寧にお伺いし、ご意向を尊重した適切なご提案ができるように、相続分野について多くの研鑽を積み、質の高いサービスをご提供できるように努めています。

2 不動産が含まれる相続もお任せください

相続財産の中に不動産が含まれる場合は、相続登記、不動産の評価、相続税の計算、賃料や固定資産税等についての精算など、注意すべき点がいくつもあります。

私たちは、グループ内に弁護士法人心と税理士法人心があるため、相続税を考慮した相続のご提案が可能です。

また、グループ内に不動産会社もあるため、不動産の売却が必要な場合は仲介ができますし、相続した賃貸物件の経営に関するアドバイスも行っています。

不動産は高額な財産となる可能性が高いため、対応を誤ると、「争族」に発展してしまったり、税負担が重くなってしまったり等、思わぬ不利益につながりかねません。

法律、税務、不動産といった各分野の専門家が必要に応じて連携することで、専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応していますので、銀座の相続は私たちにお任せください。

相続について相談する専門家の探し方

1 探し方のポイント

結論から申し上げますと、相続の相談先を探す際には、相続分野を重点的・集中的に取り扱っているかどうか、および相続に関する様々な手続きについて横断的に対応できるかどうかという点に注目することをおすすめします。

法律にはとてもたくさんの分野が存在しているため、ひとりの弁護士があらゆる法律分野に精通することはほぼ不可能といえます。

逆に言えば、特定の分野を集中的に取り扱うことで、その分野に関する豊富な知識や経験、ノウハウを蓄積することができます。

相続についても同じことがいえるため、相続を重点的に取り扱っている者に相談をするべきであるということができます。

さらに、相続とひとことでいっても、様々な法律に基づく調整や手続きが含まれています。

そのため、相続に関する手続等を全体的にカバーすることができる専門家を選ぶことが大切です。

以下、詳しく説明します。

2 相続は広い分野にわたる対応力が求められる

相続に関する手続き等には、遺産分割、相続登記、相続税の申告のほか、生前対策として遺言の作成や民事信託などが挙げられます。

遺産分割をする際には、相続財産の評価額によっては相続税の節税も考慮する必要がある場合もあります。

また、遺産分割がまとまらない場合には弁護士が代理人となって遺産分割協議をしたり、家庭裁判所で遺産分割調停などを行わなければならないこともあります。

相続財産の中に不動産が含まれている場合は、遺産分割後に相続登記を行わなければなりません。

遺言を作成する際にも、相続税の節税を考慮したり、遺留分の侵害をしないようにするなどの対応が必要となります。

このように、相続に関する事件は、複数の分野にわたる手続き等がつながっており、それぞれ根拠となる法律が異なったり、各手続きを扱うことができる資格も別々であったりするという特徴があります。

3 相続に関する手続き等を全体的にカバーすることができる専門家の探し方

相続に関する相談先を探す際は、相続の事件を集中的に取り扱つかっており、かつ相続に関する手続きを全体的にサポートしていることに注目することが大切で。

ホームページなどで探す際には、相続関係の事件を解決した数に着目することがよいかと思います。

基本的に、相続に関する事件を多く扱うほど、知識や経験が蓄積されていくためです。

また、弁護士や税理士が連携し、相続に関する手続きを全体的に取り扱うことができる体制が整っているかどうかという点にも着目ください。

相続をトータルサポートできる体制が整っていれば、ワンストップで様々な相続サービスを受けることができ、スムーズに相続を進めることができることが期待できるためです。

相続において専門家同士が連携することのメリット

1 相続において専門家同士が連携することのメリット

被相続人の方がお亡くなりになり、相続が発生した際には、やらなければならないことがたくさん発生します。

代表的なものとして、相続人調査と遺産分割協議、不動産がある場合の相続登記、相続税申告が挙げられます。

そして、これらの相続手続き等を取り扱うことができる専門家は、それぞれ異なります。

遺産分割協議は、相続人間での利害調整や交渉を伴う場合、および裁判所での調停を行う場合には弁護士でないと扱うことができません。

相続登記は、弁護士か司法書士でないと扱うことができません。

そして、相続税申告については、税理士でないと扱うことができないという制約があります。

手続きを進めていく中で、それぞれ別々の専門家を探して依頼することはとても大変です。

逆に、専門家同士が連携をしていれば、相続手続き等をまとめて対応してもらうことができ、かつ相続に関する情報や資料を共有することで、円滑に相続手続き等を進めることが可能となります。

以下、相続人調査と遺産分割協議、不動産がある場合の相続登記、相続税申告について、各専門家が行う内容について説明します。

2 相続人調査と遺産分割協議

相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を収集することで調査をすることができます。

弁護士が遺産分割協議の委任を受けている場合には、遺産分割協議に必要な範囲で、相続人の方に代わって戸籍謄本を収集することができます。

遺産分割協議は、どの相続人が、どの相続財産を取得するかについての話し合いを行うことです。

話し合いがまとまらない場合には、弁護士が相続人の代理人となって交渉を行ったり、遺産分割調停の提起、調停期日への代理出席などを行います。

この過程において、相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成または遺産分割調停調書(審判の場合は遺産分割審判書)の受け取りなどを行います。

3 不動産がある場合の相続登記

相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記をする必要があります(2024年4月1日以降は、相続登記は義務化されています)。

相続登記をする場合、前提として相続人の調査と遺産分割協議書の作成(または遺産分割調停調書・審判書の受け取り)をしておく必要があります。

遺産分割協議を行う弁護士と、相続登記を行う司法書士が連携している場合、依頼者の方の同意を得て、これらの資料や情報を共有することで、円滑に相続登記を進めていくことができるようになります。

4 相続税申告

相続税申告も、基本的には、相続人の調査と遺産分割協議書の作成が完了していることが前提となります。

また、みなし相続財産を含む、相続財産に関する詳細な資料も必要となります。

遺産分割協議に携わった専門家が相続税申告を行う税理士と連携していることで、依頼者の方の同意を得て相続税申告に必要な情報等を共有することができ、迅速かつ正確な相続税申告を行うことができる可能性を高められます。

5 相続手続きは煩雑です

上記のように、対応しなければいけない相続手続きは色々とあります。

それぞれの手続きにおいて集めなければいけない資料や作成しなければいけない書類が異なりますし、期限が設けられている手続きもあります。

そのため、最初にも述べましたが、必要に応じて専門家同士が連携できる体制を整えている事務所でないと、相続のお悩みが生じるたびに相談先を探すという手間が発生します。

また、相談先を探して相談をしてみて依頼するか検討するというステップを踏むとなると、余計に時間がかかることが予想されます。

複数の専門家を探す労力をかけずにすむように、相続のトータルサポートが可能な事務所へ相談されることをおすすめします。

相続でお悩みの場合の相談先

1 相続でお悩みの場合の相談先となる専門家

相続に関する相談先となる専門家には、一般的には、弁護士、税理士、司法書士などが挙げられます。

例えば、遺産分割について争いになってしまった場合や、争いまではいかないものの相続人の間での調整や交渉が必要な場合には弁護士、相続税の申告(相続税がかかるか否かも含む)に関するご相談については税理士、不動産を相続した際の相続登記については司法書士に相談をすることになります。

本来は、それぞれ個別に専門家に相談、依頼をすることになりますが、一から専門家を探して事情を説明して依頼することを複数回行うのはとても大変なことでもあります。

近年ではこれらの分野をワンストップで対応できる専門家や事務所もあります。

相続でお悩みの場合には、このような専門家や事務所に相談をするという選択肢もあります。

2 遺産分割から相続税、相続登記までの流れと専門家の関係

ワンストップで対応できる事務所に相談した方がよい理由として、相続を進めていく際には、複数の手続きが関係してくることや、税金面を考慮した相続を行った方がよいという点が挙げられます。

以下、具体的に説明します。

相続が開始(被相続人がお亡くなりになった)したら、まず遺産分割を行い、どの相続人がどの遺産を取得するかを決定する必要があります。

遺産分割協議が成立していることは、相続税申告、相続登記の前提にもなります。

相続財産の評価額及び死亡保険金等の合計額が一定金額を超える場合には、各相続人による相続税の申告、納付が必要となることがあります。

相続税の総額や個々の相続人が納付すべき相続税額は、遺産分割の内容に応じて決まります。

また、遺産の中に不動産が含まれている場合には、相続税の申告・納付と並行して、遺産分割の内容に従って相続登記をする必要があります。

遺産分割がまとまらず、長期間を要するようであれば、相続税申告期限までに一旦未分割申告をする必要がありますし、相続税額も考慮した分割内容になるよう交渉をする必要がありますので、相続税にも詳しい弁護士に相談をするとよいです。

また、何代にもわたって相続登記が行われていないというような不動産が存在するというケースもあります。

このようなケースにおいては、権利者が多数に渡っていることもあります。

その場合には、非常に複雑な相続人調査と相続登記が必要になることも考えられます。

このように、相続を進めていくにあたり、色々と相談したい場面が出てきますが、その都度、相談先を探して相談するのは大変ですので、最初からワンストップで対応してくれる相談先を選ばれることをおすすめします。

相続の相談から解決までにかかる期間

1 解決までにかかる時間はケースによって異なる

相続が発生した際に行うべきことは、実際には被相続人の財産や、相続人の状況によって大きく異なりますので、相続について相談してから解決までにかかる時間も、ケースによって異なります。

一般的には、相続についてご相談をされてから解決までの間には、遺産分割協議、(必要な場合)相続登記、預貯金や金融資産の解約・名義変更、(必要な場合)相続税申告・納付を行う必要があります。

そこで、以下では、遺産分割協議、相続登記、預貯金や金融資産の解約・名義変更、相続税申告・納付について、一般的に要する時間を説明します。

2 遺産分割協議にかかる時間

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、まずは誰が相続人であるかを調査します。

相続人を確定させるための戸籍収集には、通常1~2か月程度かかります。

相続人調査と並行して、相続財産調査も行う必要があります。

相続人と相続財産の情報が揃いましたら、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議をします。

遺産分割協議では、遺産の分割方法や分割割合などについて争いがない場合と、話がまとまらなくなってしまった場合とで、かかる時間が大きく変わります。

争いがない場合、話し合った内容を反映させた遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印と印鑑証明書の引き渡しを行います。

これには、一般的には1か月程度を要します。

したがいまして、争いがない場合の遺産分割協議に要する期間は2~3か月程度になるかと思います。

争いがある場合には、6か月~数年間の時間が必要となることもあります。

3 相続登記にかかる時間

相続財産の中に不動産がある場合、相続登記をする必要があります。

相続登記には遺産分割協議書が必要となりますが、その準備は遺産分割協議と並行して行うことができます。

相続登記は、申請から名義変更が完了するまで、概ね1か月程度を要します。

4 預貯金や金融資産の解約・名義変更にかかる時間

遺産分割協議書作成後、預貯金や金融資産の解約・名義変更を行います。

これらの手続きは、金融機関等の窓口で相続手続きの申請をしてから、一般的には1か月程度で行えます。

株式や投資信託の名義変更をする場合、被相続人の口座がある証券会社等に、相続人の口座を作成する必要があることもあります。

5 相続税申告・納付にかかる時間

相続財産の評価額が一定の金額を超える場合、相続税の申告と納付を行う必要があります。

相続税申告・納付は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行うこととされています。

また、前提として、遺産分割協議が完了していることが前提となります。

遺産分割協議と並行して準備を進めた場合、遺産分割協議書作成後、相続税申告書の作成と内容確認等をし、申告書の提出まで1~3か月程度要すると考えられます。

相続について専門家に相談する場合の流れ

1 相談をする専門家を探す

相続と一言でいっても、様々な分野の法律や手続きが関わってきます。

そして、分野に応じて取り扱うことができる専門家も異なります。

例えば、遺産分割は弁護士、相続登記は司法書士か弁護士、相続税は税理士でないと扱うことができません。

もし、身近にこれらの専門家がいる場合には、まずその専門家に相談をしてみるという手があります。

専門家の知り合いがいない場合には、弁護士会や司法書士会、税理士会などで相続の分野を取り扱っている専門家の紹介を受けるか、インターネットなどで相続分野に対応している専門家を探します。

近年では、複数の資格を有し横断的な分野に対応できる専門家もいますし、複数分野の専門家が連携しているところもありますので、そのような事務所を探すのも効果的です。

誰に相談する場合であっても、相談先を選ぶ際は、相続を得意としており、相続の豊富な経験やノウハウを有しているかをご確認ください。

相続を得意としていれば、適切かつ迅速な対応や、状況に応じた柔軟な対応や提案で、より良い相続の実現につながることが期待できます。

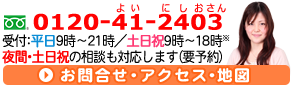

2 相談の予約をする

相続の相談をする専門家や事務所の候補が決まりましたら、連絡をとります。

事前予約制となっている事務所が多いですし、事前に約束を取り付けていれば、「事務所に行ったけど専門家が不在だった」「他の方の対応中だった」ということがなく、スムーズに相談をすることができるかと思います。

相談の予約をする際には、差し支えない範囲で構いませんので、相続人や相続財産の内容などをできるだけ詳しく具体的にお伝えいただけると、その後の相談も円滑に進めることができます。

3 事務所などで相談をする

相談の予約ができましたら、予約した日時に事務所等に行き、専門家と相談をします。

相談の際には、相続人の情報(できれば戸籍謄本等)、被相続人の財産の内容と財産を裏付ける資料などをご持参されると、より具体的なアドバイス等を受けられると思います。

相続の無料相談を活用するメリット

1 気軽に相続に関するアドバイスを受けられる

弁護士などの専門家が行っている相続の無料相談を活用する最大のメリットは、お金の負担をすることなく、気軽に相続に関する見通しや注意点についてアドバイスを受けられることです。

被相続人の方がお亡くなりになり相続が発生した際には、できるだけ早めに専門家に相続に関するご相談をされることで、適切な手続きの方法、資料の集め方、他の相続人との接し方などを知ることができます。

無料相談であれば、費用の負担を気にしなくて済むため、気兼ねすることなく相談できるかと思います。

また、遺言など、生前対策についても、何をどのようにしたら良いか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

このような場合も、無料相談であれば、どのような対策方法があるのかということについて、気軽に専門家とお話ができます。

以下、相続開始後、および生前対策において、相続の無料相談でどのようなアドバイスが受けられるかを説明します。

2 相続開始後

一般的に、相続開始後には、行わなければならないことがたくさんあります。

さらに、相続の事案は、相続財産の内容や、相続人の構成等によって、大きく状況が異なります。

そのため、まずはできるだけお早めに専門家に状況をお話しいただき、どのような手続きを行わなければならないか、いつまでに行わなければならないかということについてアドバイスを受けることが大切になります。

他の相続人から遺産分割協議の案が示されている場合には、弁護士がその内容を確認し、合意してよいかどうかについての見解を示すこともできます。

また、被相続人の方の財産を確認した結果、債務超過に陥っている可能性があると考えられる場合、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄をすることの検討が必要になることもあります。

税理士の資格も有している弁護士に相談するのであれば、遺産分割協議を行う前に、節税についての提案を受けることも可能になります。

3 生前対策

生前対策も、生前対策をお考えの方の財産状況や推定相続人等との関係によって、広い範囲に渡る検討が必要となることがあります。

そのため、まずは無料相談にてご事情を専門家にお話しいただき、遺言や民事信託など、どのような生前対策の選択肢があるかについてアドバイスを受けることが大切です。

相続放棄をお考えの場合でも、ご生前に準備しておくことで相続放棄の手続きを円滑に進められますので、無料相談で事前準備のアドバイスを受けておくとよいです。

また、税理士資格も持つ弁護士にご相談をされた場合には、相続税の節税対策についての検討も可能となります。

相続を専門家に依頼する際に注意すること

1 相続に精通している専門家に依頼する

相続に関する事件は、相続に精通している専門家に依頼することをおすすめします。

法律にはとても多くの分野が存在し、ひとりの専門家があらゆる分野に精通するということは現実的には困難です。

特に相続の分野は、被相続人の財産や、親族との関係性などによって事案は大きく異なり、考慮しなければならない要素もたくさんあります。

そのため、相続は、相続に強い専門家に依頼するべきであるといえます。

以下、相続の事件の特徴と、相続に強い専門家を探すポイントについて説明します。

2 相続の事件の特徴

ひとことで相続といっても、生前対策、相続人調査、遺産分割(遺産分割協議書作成)、相続登記、相続税申告など、多岐に渡る分野が含まれています。

これらの分野は、それぞれ共通する部分もありますが、まったく異なる法律知識やノウハウ、資格を要することもあります。

例えば、遺産分割の争いは弁護士でなければ扱えない、相続登記は不動産登記法の知識が必要であり司法書士か弁護士でなければ扱えない、相続税申告は相続税法の知識が必要であり税理士でなければ扱えないといった具合です。

そのため、相続に関する事件をしっかりと解決するためには、これらの分野全体をカバーできるだけの能力が必要とされます。

3 相続に強い専門家を探すポイント

⑴ 相続分野を重点的に取り扱っているかどうか

一般的に、法律に関する事件は取扱件数が多いほど知識、経験、ノウハウが蓄積され、例外的な事案に対応する場面も増えます。

そのため、相続分野を重点的・集中的に取り扱っている専門家であれば、相続の事件をスムーズに解決できる可能性が高いといえます。

最新の情報や法改正についても熟知しており、的確なアドバイスやサポートを受けられるのではないでしょうか。

日頃から相続案件を取り扱っているということは、相続の手続きに慣れているということですので、効率よく相続を進めてくれることが期待できます。

⑵ 相続に関する分野を全体的にカバーしているかどうか

例えば、遺言を作成する際には、相続税の節税を考慮すべき場面もあります。

また、遺産分割協議を終えた後、相続財産に不動産が含まれている場合には相続登記をする必要がありますし、相続財産の評価額が一定の金額を超える場合には相続税申告・納付が必要となります。

これらの手続きを進める際、依頼者の方が別々に専門家を探して依頼するのは大変です。

そのため、それぞれ連携が取れる事務所に相続を依頼することをおすすめします。